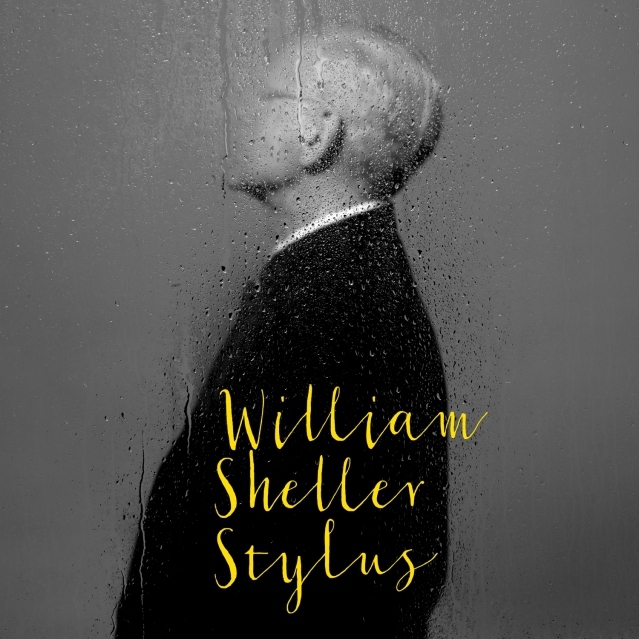

Avec Stylus (Mercury), dix-huitième album en quarante ans, le Français brise sept ans de silence en ravivant la formule piano et quatuor à cordes qui lui permet de marier Stravinsky, Beatles et Barbara.

Une trompette comme échappée d’un antique transistor grésillant pour une chanson fantôme d’une grisante mélancolie tapie en fin de parcours de «Walpurgis», titre au nom de fête clandestine néo-païenne. «Le chant d’un piano s’est perdu et j’entends dehors/Un air de blues à vivre encore», chante, voix claire mais traînante, William Sheller. Epilogue jazz sépia où les balais frottés sur les peaux n’empêchent pas les réminiscences mélodiques, même ralenties, avec «Un homme heureux». Mais l’éternel succès et totem de Sheller vieux de près de vingt-cinq ans trouve ici un contrepoint brumeux, se dissout dans une prose d’homme en peine cette fois: «La voix d’un piano dans la rue tout le long du port/Chante une histoire au-dehors/Il pleut sur des mots disparus qui reviennent au bord/D’un air de blues à vivre encore/Comme quelque chose qui ressemblerait un peu/Aux histoire qu’on aimait vivre à deux/Avec pas grand chose/Pour vu que ça dure un peu/Le temps d’une heure de ciel bleu».

C’est dans cette classieuse atmosphère suspendue que s’achève ce bref «Stylus» voyant William Sheller briser sept ans de silence discographique. Un septennat durant lequel le chanteur fasciné tant par les Beatles que Barbara et les orchestres symphoniques a préféré choyer la scène mais esquivait le disque. Il est vrai qu’il avait alors laissé de quoi plus ou moins patienter avec un double album concept, «Avatars». Une variation lettrée et très orchestrée autour du flou identitaire de laquelle il prend aujourd’hui le contrepied. Alors qu'«Avatars» ne rendait pas toujours justice à ses qualités de mélodiste en raison de quelques sorties de route façon rock progressif, Stylus rééquilibre forme et fond grâce à une ligne de conduite en quête d’évidences pop ou symphoniques et d’épures textuelles.

«J’aimerais beaucoup écrire une sorte de Sacre du Printemps moderne où l’on réunirait tout ce qui couine, tout ce qui coince, tout ce qui choque.»

Hormis son épilogue, «Stylus» ravive ainsi la formule piano et quatuor à cordes que Sheller avait activée au milieu des années 80 pour se démarquer de son image de chanteur de variétés pour minet (te) s («Rock’n’Dollars» ou «Le carnet à spirales»). Entre classique, baroque et pop, Sheller fait se côtoyer harmoniquement musique de chambre, Schubert, Stavinsky et les Beatles. Avec des visées avouées – dans la notice biographique – de sorcier orchestral: «J’aimerais bien arriver à une certaine alchimie musicale où on puisse mélanger la pop, le rock et les grandes œuvres symphoniques sans que ça sonne ringard, type Hollywood. J’aimerais beaucoup écrire une sorte de Sacre du Printemps moderne où l’on réunirait tout ce qui couine, tout ce qui coince, tout ce qui choque.»

Loin encore de couiner, le doux répertoire de Stylus trouve toutefois quelques aspérités et dissonances au creux de textes chagrins et plombés égrenés au piano. Entre deux instrumentaux mélancoliques et une exhumation habituelle de catalogue («Comme je m’ennuie de toi», 1975), Sheller aborde en connaissance de cause le thème du divorce («Les enfants du week-end»), évoque un amour perdu («Bus Stop») et retrace des souffrances d’un autre temps («Les souris noires»). Autant de climats lourds contrebalancés par des airs britpop légers flanqués sur des envies d’ailleurs («Youpylong» ou «Une belle journée») pour un dix-huitième album somme toute plus classique que surprenant.

Cet article a aussi été publié dans le quotidien suisse Le Temps du 16 novembre 2015.