La légende du Michigan redonne de la voix, plutôt velours que cuir, sur Post Pop Depression. Un 22e album inspiré, ciselé par le factotum des Queens of the Stone Age Josh Homme et rappelant l’esprit de ses œuvres solos façonnées par le défunt Bowie.

On l’avait quitté guère à son aise dans son costume de «French singer» feutré, entre un Après (2012) où il ressuscitait quelques incunables de la chanson (Piaf, Brassens ou Gainsbourg) et ce Préliminaires (2009) en forme d’ode à la prose de Michel Houellebecq. De ces impossibilités d’une idylle chantée d’Iggy Pop avec la culture française est pourtant enfin né un album à la hauteur de l’ex-chanteur des Stooges désormais rangé des excès du rock’n’roll.

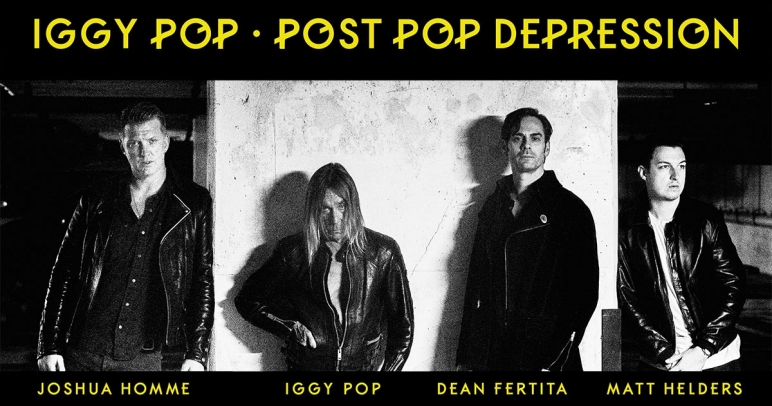

Post Pop Dépression (Caroline International) accueille ainsi un ancien chien fou devenu tout doux. Crooner à la voix de velours ou baryton, Iggy Pop y adopte des tonalités mélancoliques pour mieux mettre à nu ses états d’âme dominés par la mort, l’amour et le temps qui s’enfuit. Tandis que Josh Homme, le moteur des Queens of the Stone Age (QOTSA) et cerveau des Eagles of Death Metal meurtris du Bataclan parisien, lui cisèle de subtiles atmosphères pleines de rythmiques rock et mélodies pop insidieuses. Avec l’aide de Dean Fertitia (QOTSA et Dead Weather) et celle de Matt Helders, batteur des Arctic Monkeys.

RETOUR BERLINOIS

Au fil de Post Pop Depression, l’iguane du Michigan, décidément toujours plus caméléon que jamais à 68 ans, renoue avec les climats de ses œuvres solos majeures des années 70 façonnées avec son défunt ami David Bowie à Berlin, The Idiot et Lust for Life. Quand Iggy chantait avec aplomb, parfois presque à la manière de Sinatra, l’un de ses héros. Dans une récente interview à Télérama, Iggy Pop justifie aisément ces connexions: «Josh Homme est obsédé par ces albums. Plus encore que par ceux des Stooges. C’est lui qui a voulu aller dans cette direction. Moi, je savais seulement que je ne voulais pas faire un disque de heavy rock stoogien de plus. Ma palette a toujours été plus large. Josh avait écrit quelques musiques, notamment celle de «Gardenia». C’est le prénom d’une fille avec qui j’ai eu une liaison. J’éprouvais le besoin de me pencher sur mes aventures passées, parce que ma vie sexuelle et sentimentale commençait à m’échapper. L’âge encore… Sur la musique de Josh, je me suis mis à chanter dans un esprit proche du Bowie de «Golden Years» (ndlr: extrait de Station to Station)».

Sur «Gardenia», titre phare de ce 22e album période Stooges comprise, les inflexions vocales d’Iggy évoquent aussi à s’y méprendre celles du Bowie de «The Man Who Sold The World». Et la comparaison de ne pas s’arrêter là puisque «American Valhalla» a un petit air de famille avec «China Girl» qui a divinement associé jeunes filles et héroïne, créé par Iggy-Bowie pour The Idiot avant de se voir mythifier par le seul Bowie sur Let’s Dance dans la première moitié des années 80. Ce Post Pop Depression qui voit Iggy Pop véritablement chanter sans hurler d’insanités insiste encore sur la période berlinoise à l’origine de la renaissance de l’Américain avec un «German Days» au thème cabaret.

MERCEDES A LA HÂCHE

Bien qu’idéalisées, les années charnières à Berlin dans le parcours de James «Jim» Osterberg de son vrai nom font aussi écho aux abîmes d’Iggy. Ceux d’une longue addiction aux drogues dures et à l’alcool, au cœur de laquelle il finit par s’adresser au Neuropsychiatric Institute de l’Université de Los Angeles où il avait précairement emménagé: «En ce moment, je suis dingue et je n’arrête pas de prendre des pilules et de divaguer. […] Je voudrais qu’on m’enferme, que mes soi-disant amis ne puissent pas me retrouver. Je veux apprendre l’autodiscipline, l’autoprotection, le self-control. Je voudrais donner une nouvelle direction à ma vie», rapporte Joe Ambroise dans Iggy Pop, Gimme Danger (Camion Blanc, 2008).

Il avait 28 ans, se retrouvait souvent sans abri, se sentait sombrer dans cette Cité des Anges où il avait un jour démoli une Mercedes à coups de hache dans un accès de folie. C’était peu avant de se retrouver en Allemagne début 1976 et d’être rattrapé par son sauveur britannique Bowie, qui jugeait son talent pas assez apprécié et voyait en lui à la fois du Lenny Bruce et du James Dean. «Quand il l’ouvre, il n’y a personne comme lui, personne! C’est du jazz verbal», s’enflammait The Thin White Duke qui auprès d’un Iggy un brin assagi a découvert la méthode des cut-up chère à Brion Gysin et William Burroughs.

«David Bowie lui a offert une deuxième, voire une troisième chance. Il l’a beaucoup aidé, notamment à sortir ses disques, et lui a donné confiance en lui. Ils ont vécu ensemble à Berlin, un endroit qu’Iggy adorait, où il se sentait vraiment chez lui. C’était la première fois qu’il travaillait avec quelqu’un qui le laissait faire ce qu’il voulait. Cela dit, il était parfois très, très feignant. David l’a fait trimer mais c’était dur. Iggy a beaucoup appris de David et ça lui a fait beaucoup de bien», détaille Anne Wehrer dans I Need More; les Stooges et autres histoires de ma vie (Serpent à plumes, 2001), l’autobiographie cosignée avec Iggy Pop.

PRECURSEUR DU PUNK

La même envie de liberté a présidé la collaboration avec Josh Homme pour Post Pop Depression: «Pour être libre, j’avais besoin d’oublier. Pour oublier, j’avais besoin de musique. Josh avait ça en lui, alors j’ai provoqué une rencontre, d’abord avec un texte dont j’ai choisi les mots avec soin, puis avec un déluge d’écrits parlant de moi. Aucun compositeur ne veut composer sur du vide. Il s’est mis à carburer et on s’est tapé une bonne virée à fond la caisse dans l’Amérique déserte», raconte à présent Iggy pour expliquer le son de cet album qui veut musicalement se situer entre Detroit, Palm Desert et Berlin.

«Quand on touche le fond, on est proche du sommet», chante à présent sereinement sur «Chocolate Drops» le précurseur du punk en 1969 alors que les Beatles régnaient sur le monde. Se remémorant sans doute l’animal sauvage qu’il a été durant la trilogie séminale mythique des Stooges (The Stooges, Fun House, Raw Power), Iggy brise les archétypes de son personnage incontrôlable tout de bruit, de fureur et de sueur qu’il avait réactivé avec ses défunts frères d’armes Ron et Scott Asheton en 2007 et 2013.

A mille lieues des provocations d’antan, proche de ses sentiments, l’icône rock joue les vieux sages pop. Dans le calme mélodique plutôt que le fracas rythmique, Iggy trouve sur Post Pop Depression un bel équilibre en joli crooner réfléchi et profond. Et si on l’entend encore hurler par moments, comme sur «Paraguay», c’est uniquement pour réclamer «Je veux une nouvelle vie!» Ainsi soit-il.

Cet article a aussi été publié dans le quotidien suisse Le Temps du 19 mars 2016.